マイクロインバーターで高効率!栃木の太陽光導入を成功させるポイント

栃木県をはじめとして、近年は全国的に太陽光発電の普及が進んでいます。特に住宅用や中小規模の施設などでは、屋根に太陽光パネルを載せるケースが増えてきました。そんな中、「マイクロインバーター」という技術が注目されています。

従来の集中型パワーコンディショナー(パワコン)ではなく、各太陽光パネルごとにインバーターを取り付けるこのシステムは、局所的な日照や影の影響を最小限に抑え、より高効率な発電を可能にすると期待されています。

本記事では、マイクロインバーター導入のメリットや、栃木県で太陽光を導入する際の注意点、さらには施工販売業者の比較や費用対効果を高めるコツまで幅広く解説します。太陽光発電を検討している方が失敗しないためのポイントを、ぜひ最後までご覧ください。

目次

マイクロインバーターを導入するメリット

太陽光発電システムを導入する際に、多くの方は「どのようなパワーコンディショナー(以下、パワコン)を選べば効率よく発電できるのか」という点を気にされるのではないでしょうか。

従来型の集中型パワコン(ストリング方式)と比較すると、「マイクロインバーター方式」には部分影や汚れへの対応力が高い、発電状態を細かく監視できる、メンテナンスが容易になるなど、多くの利点があります。

ここでは、マイクロインバーターが持つ具体的なメリットを、導入を検討している方にもわかりやすいように詳しく解説していきます。

全体最適化と部分的な影の影響軽減

マイクロインバーター方式の最大の特徴は、「各パネルごとにインバーターが設置される」という点にあります。従来の太陽光発電システムでは、複数のパネルを直列につないで一括で変換する集中型パワコン(ストリング方式)が一般的でした。

ストリング方式の場合、例えば10枚のパネルが1列に直列接続されていれば、その中の1枚が影や汚れ、あるいは故障などで出力が落ちると、直列接続された残りの9枚のパネルにも悪影響を及ぼしてしまいます。たとえるなら、10人が手をつないで走っているとき、1人が転んでしまうと全員が足を引っ張られてスピードを落とさざるを得ない状態に似ています。

一方、マイクロインバーター方式では各パネルそれぞれに小型のインバーターが取り付けられ、パネル単位で直流を交流に変換します。これにより、もしある1枚のパネルにだけ影が落ちて発電量が低下した場合でも、他のパネルはそれぞれ独立して最適な動作点(MPP:Maximum Power Point)を追跡することが可能です。

結果として、一部のパネルが不利な状況に陥っても、残りのパネルは影響を受けずに発電を継続するため、システム全体の発電量を維持しやすくなります。

太陽光発電が抱える課題のひとつに「部分影」があります。これは、例えば建物の屋根に取り付けたパネルに隣家の影がかかったり、鳥がとまって一時的に影を作ったり、木の葉やアンテナがパネルの一部を覆うといったケースです。

ストリング方式では、こうした部分影によって直列の全パネルに発電低下が波及する一方、マイクロインバーター方式では「そのパネルだけの問題」にとどまり、総合的な出力低下が最小限に抑えられます。

特に栃木県のような四季の変化がはっきりしている地域では、季節によって太陽の高度や日射条件が変わり、積雪や落葉による影響も小さくありません。冬場は積雪でパネルの一部が覆われたり、落葉によってパネルに溜まるゴミが生じたりすることがありますが、マイクロインバーター導入によって「部分的な発電ロス」の範囲にとどめられるため、年間を通したトータルの発電量を底上げできます。

また、晴天の時間帯が限られたり、急に曇天から日差しが差し込んだりするような天候が変わりやすい環境下でも、マイクロインバーターは一枚一枚のパネルが個別に太陽の状態を追跡するため、常に発電量を最大化できるよう制御が働きます。これにより、わずかな時間でも日射量が確保できるタイミングを逃さずに電力を生み出すことが可能になり、結果として高効率で運用できるのです。

さらに、太陽光パネルは工場で生産される段階で公称出力が定められていますが、実際にはパネルごとに若干の性能差があります。ストリング方式ではこの性能差が「最も低いパフォーマンスのパネル」に足を引っ張られる形で発電量に影響するのに対し、マイクロインバーター方式の場合は各パネルが持つ性能を個別に発揮できるため、パネル間の出力ばらつきによるロスも減らせます。

このように、影や汚れ、故障などによる局所的な問題が全体に波及しないというのがマイクロインバーターの大きな強みです。導入コストは従来型よりやや高めになる傾向はあるものの、長期的な発電量や省エネ効果を考慮すると、総合的なメリットは十分に期待できると考えられます。

発電データの詳細モニタリング

マイクロインバーター方式を選ぶもうひとつの大きな理由が、「パネルごとの発電データを細かくモニタリングできる」という点です。従来の集中型パワコンの場合、まとめて得られるのは「ストリング全体での合計発電量」だけというケースが一般的でした。

例えば10枚のパネルが1ストリングになっているなら、その10枚が合わせて何kWh発電しているかはわかるものの、それぞれのパネルが本当に順調に動いているか、どのタイミングでどれくらい発電しているかといった詳細が把握しにくいという問題がありました。

これに対してマイクロインバーター方式の場合は、各パネルごとのインバーターがリアルタイムで電力変換を行い、その情報を専用の通信ユニット(ゲートウェイ)へ送信します。

そして、ユーザーはPCやスマートフォンアプリ、もしくは設置されたモニター端末などを通じて、「パネルAは今○○W発電している」「パネルBは昨日に比べて5%発電量が少ない」といった極めて細かな情報を受け取れるのです。

たとえば日射量がある程度安定しているのに特定のパネルだけ出力が低い場合は、汚れ・落葉・鳥のフンなどが原因であるかもしれませんし、接続不良や部分的な故障の可能性も浮上します。

また、こうした詳細モニタリングはユーザーが「今この瞬間、どれくらい電力を作り出せているか」を実感しやすいというメリットがあります。太陽光発電を導入した当初は誰でも意欲的に発電量をチェックするものですが、合計値だけではなかなか実感が伴わないこともあるでしょう。しかしパネル単位の情報を知ることができると、たとえば「晴れの午前中はパネルXが大活躍だけど、午後は別の方角を向いたパネルYのほうがよく発電している」といった発見があり、そこから電気の使い方やタイミングを工夫するきっかけにもつながります。

さらに「パネルAは午前中に影がかかっているらしいから、もう少し設置位置や角度を見直せないか」など、後から微調整を検討するときの判断材料にもなるでしょう。特に屋根の形状が複雑、あるいはパネルの設置枚数が多いケースでは、発電状況を細かく把握できることの意義は非常に大きくなります。

こうした仕組みは基本的にインターネット回線を通じてクラウド上にデータが集約されるケースが多く、アプリやWEBブラウザでいつでもどこでもチェックできるのが一般的です。

スマホで日々の発電量をグラフ化して眺めることで、気象条件と発電の関係を直観的に理解できるのはもちろん、故障の兆候を早期発見したり、電力利用の最適化を図ったりといった運用面での多彩なメリットがあります。

異常検知が早くメンテが簡単

前述したように、マイクロインバーター方式ではパネル単位の発電情報がリアルタイムで把握できるため、異常検知が圧倒的に早いというメリットがあります。たとえば、集中型パワコンで10枚のパネルを一括管理していた場合、発電量が通常より下がっていても「どのパネルに原因があるのか」を特定するのに時間がかかるものです。

業者が調査に来て、一枚ずつチェックしてようやく故障パネルを探し当てるという流れになりやすく、修理コストも増大しがちです。

一方、マイクロインバーター方式なら各パネルの発電データが常に見える化されていますから、異常が発生すると「パネルAだけ明らかに発電量が低い」など、特定のパネル単位で問題をすぐに把握できます。

さらに、通信システムによってはメールやアプリのプッシュ通知などでユーザーや施工業者に異常を知らせる機能が備わっていることもあり、早期対処がしやすい体制が整いやすいのです。

また、従来の集中型パワコンではパワコン本体が一カ所に集約されていて、故障すればシステム全体が停止するリスクがありました。マイクロインバーター方式ではインバーターが小分けに設置されているため、1台が故障した場合でも、そのパネルだけ交換すればほかのパネルは問題なく稼働し続けられます。

部品交換にかかる費用や工数もパワコン全体を取り替えるより抑えられる可能性が高いですし、運用者のリスク分散にもつながるでしょう。

さらに、施工業者によっては独自のリモート監視サービスを提供していることもあります。これは、ユーザー自身が発電データをチェックしなくても、施工業者側でリアルタイムモニタリングして異常を感知する仕組みです。

もし不調が検出されればすぐにスタッフが連絡を入れたり、必要に応じてメンテナンスに駆け付けたりするため、オーナー側の手間を大幅に軽減できます。太陽光発電は長期にわたり使う設備ですから、導入後のサポート体制が充実しているかどうかは、導入前の業者選びの重要なポイントとなるでしょう。

また、メンテナンスコストが分散しやすいという利点も見逃せません。集中型パワコンの場合、10年ほど使用したあたりで一度に大きな出費(パワコン交換など)が発生するケースがありますが、マイクロインバーター方式ではインバーターが複数に分散しているため、「すべて同時期に故障する」リスクが低く、故障リスクの平準化が期待できます。

もちろん部品代や取り付け工賃などは必要ですが、突発的に大きな費用がかかる確率を低減できる点は、家計管理の面でもメリットがあると言えるでしょう。

以上のように、マイクロインバーターを導入することで得られるメリットは多岐にわたります。部分影や汚れなどの局所的な問題がシステム全体に悪影響を及ぼしにくいこと、パネルごとの発電データを詳細に把握できるため異常検知やメンテナンスがしやすいこと、さらには太陽光発電のパフォーマンスを最大化して年間発電量を底上げできることなど、長期的な視野で見れば非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

もちろん、マイクロインバーターの導入には初期コストがやや高くなる・設置するインバーターの数が増えるぶん施工手間がかかるなどの要素もあります。

しかし、それらを差し引いても、部分影の多い環境や頻繁に天候が変わる地域、あるいは複雑な屋根形状でパネルごとに条件が異なるケースでは、マイクロインバーターのメリットが特に大きく発揮されると考えられます。栃木県のように雪や曇天、季節ごとの日射量変動が顕著な地域なら、導入を検討して損はない選択肢の一つでしょう。

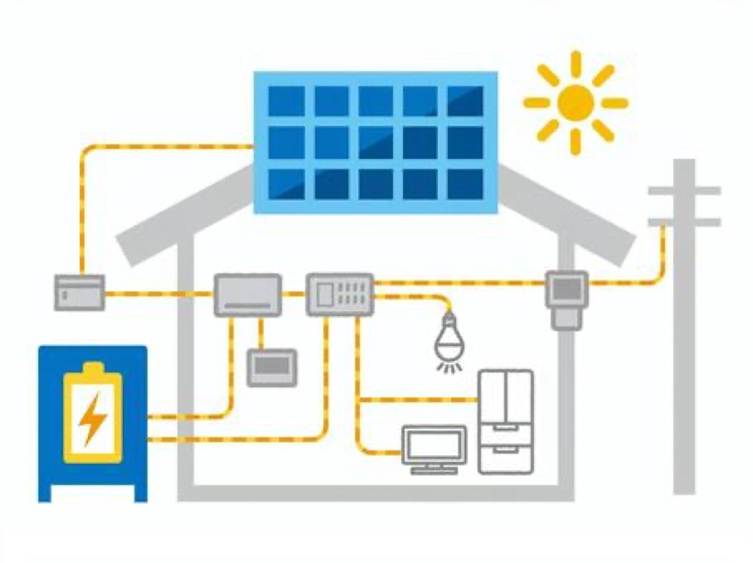

太陽光発電の市場は年々進化を遂げており、蓄電池やHEMS(Home Energy Management System)など周辺設備との連携を視野に入れた「スマートホーム化」もますます注目を集めています。

こうした新しいソリューションとあわせて検討する際にも、マイクロインバーターならではの「パネルごとの制御のしやすさ」「詳細データの取得と分析の容易さ」といった特性は非常に頼もしい存在です。より効率的かつ快適なエネルギー利用を追求したいのであれば、ぜひマイクロインバーター方式の利点を検証してみてください。

栃木で太陽光を導入するときの注意点

地域特有の日射量と設置角度

栃木県は首都圏に近い内陸部に位置し、年間を通して日射量は比較的安定している方ですが、やはり季節の変動や地域ごとの気象条件が存在します。たとえば冬場は積雪が発生する地域もあり、パネルが雪に覆われる期間が長いと発電量が下がることも考えられます。そこで設置角度や設置場所の選定がとても重要になります。

•設置角度:一般的には緯度や気候条件を考慮して、パネルの傾斜角を20度~30度程度にするのが効果的とされています。ただし、屋根の構造上の問題で理想的な角度が取れない場合もあるため、施工会社と綿密に打ち合わせを行いましょう。

•方位:日本の場合、南向きが太陽光をより多く受けられますが、建物の立地や方位によって難しいこともあります。南西や南東向きでも十分発電することは可能ですが、効率性は若干落ちる場合があります。

•影の影響:隣家や木々、電柱などが影を落とすケースは、特に住宅密集地で起こりやすいです。マイクロインバーターを活用すれば部分的な影による損失を減らせますが、そもそも大きな影が常にかかるような場所は設置自体を見直す必要があるでしょう。

自治体の補助金・優遇制度

栃木県内の自治体には、太陽光発電システムや蓄電池を導入する際の補助金制度を設けているところが存在します。市町によって支給要件や金額、さらには制度の有無が異なるため、必ず導入前に自治体の公式サイトや窓口で最新情報を確認しておきましょう。一般的には、

•太陽光発電設備の設置:kW当たり数万円の補助が出る

•蓄電池の導入:設置費用の一部を上限10万円~数十万円で助成

•その他優遇制度:固定資産税の減免や融資制度の活用

などが挙げられます。補助金を受ける場合、申請期限や交付決定前の契約禁止などのルールがあるケースも多いため、よく確認してから業者と契約を進めることが大切です。

自治体の制度は年度ごとに変更される場合があるので、早期のリサーチが成功のカギといえます。

施工販売業者の比較2社

太陽光発電システムを導入する際、業者選びは最も重要といっても過言ではありません。とりわけ、マイクロインバーターなど新しい技術に精通しているかどうか、また施工実績やサポート体制が充実しているかを見極める必要があります。ここでは栃木エリアや関東圏で取り扱い実績のある2社を例に、特徴をご紹介します。

ContiNEW

引用元:株式会社ContiNEWHP

太陽光発電システムや蓄電池、オール電化、さらにはリフォームや外構工事など幅広い住宅関連サービスを手掛ける企業です。栃木県内を中心に、商談から施工、さらにはアフターフォローまで一貫して対応しているのが特徴で、最近ではマイクロインバーターを活用した太陽光発電システムの提案も積極的に行っています。

商談から施工後まで一貫担当で安心

ContiNEWでは、顧客が最初に相談した営業担当者が施工の段取り、現地調査、補助金申請のサポート、完工後のアフターフォローまで担当する体制を敷いています。

専門部署が分かれている企業では、部署間連携がうまくいかず情報が途切れがちになることもありますが、ContiNEWのような一貫担当制であれば「言った言わない」のトラブルが起こりにくいのです。

また、メーカーや施工チームとのやり取りもスムーズに行われるので、工事中の急な変更対応なども柔軟に行える点が評価されています。

施工実績についても、太陽光発電の導入件数が増加傾向にあり、地元密着型の強みを活かしてアフターフォローにも力を入れているといいます。特に補助金の申請手続きについては、市町村ごとに異なる制度にも対応しており、書類作成から期限管理までサポートしてくれるため、初めての導入でも安心です。

| 会社名 | 株式会社ContiNEW |

| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉3丁目7番8号 リッシェル・ロンサール102 |

| 電話番号 | 028-680-7766 |

| 設立 | 2018年10月 |

| 対応可能エリア | 栃木県、茨城県、群馬県 |

| 公式サイトURL | https://continew.jp/ |

| レビューなし |

日本エコシステム

引用元:日本エコシステムHP

関東のみならず全国的に実績を持つ大手の太陽光発電施工販売会社です。太陽光発電だけでなく蓄電池の提案やオール電化の導入にも定評があります。

複数のメーカーを取り扱っているため、住宅環境や予算、屋根材質に合わせた柔軟な提案を受けられるのが魅力です。また、大手だけあって契約後のアフターサポートや保証プランが充実していることから、長い目で見たときの安心感を重視するユーザーからの支持を得ています。

メーカー多数対応&長期保証プラン

日本エコシステムの強みのひとつに「メーカー多数対応」があります。特定のメーカー製品だけでなく、国内外の太陽光パネルやパワコンを取り扱っているため、屋根形状や設置条件に合わせたベストマッチの製品を組み合わせやすいのです。

もちろん、マイクロインバーターを選択できるケースもあり、部分影対策や詳細モニタリングが必要な家庭に対しても最適なプランを提示することが可能とされています。

さらに、施工後の長期保証プランが存在する点も見逃せません。例えば10年~15年にわたって自然災害や設備の故障を保証するプランが用意されていることが多く、導入後に何かトラブルが発生した際の修理費用を大幅に抑えることができます。マイクロインバーターを採用した場合でも、保証対象としてカバーされるかどうかは契約時にしっかり確認すると良いでしょう。

| 会社名 | 株式会社日本エコシステム |

| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4-8-3 コムシス浦安ビル4F |

| 電話番号 | 047-709-3516 |

| 設立 | 1997年5月 |

| 対応可能エリア | 全国 |

| 公式サイトURL | https://www.j-ecosystem.co.jp/ |

| レビューなし |

費用対効果を高める運用のコツ

余剰売電か自家消費重視か

太陽光発電システムを運用する際、発電した電力をどのように利用するかが非常に重要なテーマになります。日本の住宅用太陽光発電では、長年「余剰売電方式」が主流であり、使い切れなかった電気を電力会社に売ることで売電収入を得る仕組みが定着してきました。

最近では売電単価が下がる傾向にありますが、それでも一定の収益が見込まれる一方、FIT制度の固定価格買取期間が終了する、いわゆる卒FIT後は売電単価がさらに低下します。

一方で、自家消費を重視する考え方も注目を集めています。日中の発電した電力をできるだけ住宅内で使い、電力会社からの購入電力を減らすことで電気代の節約を図る方法です。

マイクロインバーターを導入していると、各パネルの発電状況を細かく把握できるため効率的な電気の使い方を日々分析することができます。家庭用蓄電池を組み合わせれば、夜間や停電時に活用することも可能になり、トータルでの電気料金を抑える効果が期待できます。

蓄電池やHEMSとの連携

蓄電池やHEMS(Home Energy Management System)を組み合わせることで、さらに高い費用対効果が見込めます。特に蓄電池を導入すると、

1.余剰電力の貯蓄:日中の余った電力を蓄電池に貯めて、夜間や電気料金が高い時間帯に活用する。

2.停電対策:台風や地震などの自然災害で停電が起きた場合でも、最低限の家電を使用できる。

3.卒FIT後の電力有効活用:売電単価が下がった後も、高い電気料金帯を回避する形で蓄電池に電力を回し、家計負担を減らす。

など、さまざまなメリットが得られます。一方、蓄電池の導入には数十万円~100万円以上の初期費用がかかることもあり、導入コストとメリットをしっかり比較検討することが大切です。

また、HEMSは家庭内の電力使用を可視化し、エアコンや照明、蓄電池、エコキュートなどをネットワーク経由で制御して効率化を図るシステムです。マイクロインバーターと併用することで、パネルごとの発電状況+家庭内の消費電力を総合的に管理できるようになり、余剰電力の再利用や電力使用ピークの回避を自動化してくれます。

これらを組み合わせれば、長期的に見て大幅な節約効果と環境負荷の軽減が期待できるでしょう。

まとめ

マイクロインバーター導入は、部分影対策やパネルごとの発電監視など、多くの利点をもたらします。栃木県のように季節変化が大きいエリアでも、システム全体の効率を維持しやすく、故障検知も素早く行えます。

また、自治体の補助金を活用し、信頼できる施工業者を選ぶことが太陽光発電成功のカギです。

ContiNEWや日本エコシステムといった実績ある業者では、充実したサポートや幅広いメーカー対応が期待できるでしょう。

さらに、蓄電池やHEMSを導入すれば、自家消費を高めたり停電時に備えることが可能になります。自宅環境や予算に合った最適な組み合わせを検討し、高い費用対効果を目指してみてください。