電気代高騰と災害時代を乗り切る!ContiNEW顧客アンケートから見る太陽光発電のリアル

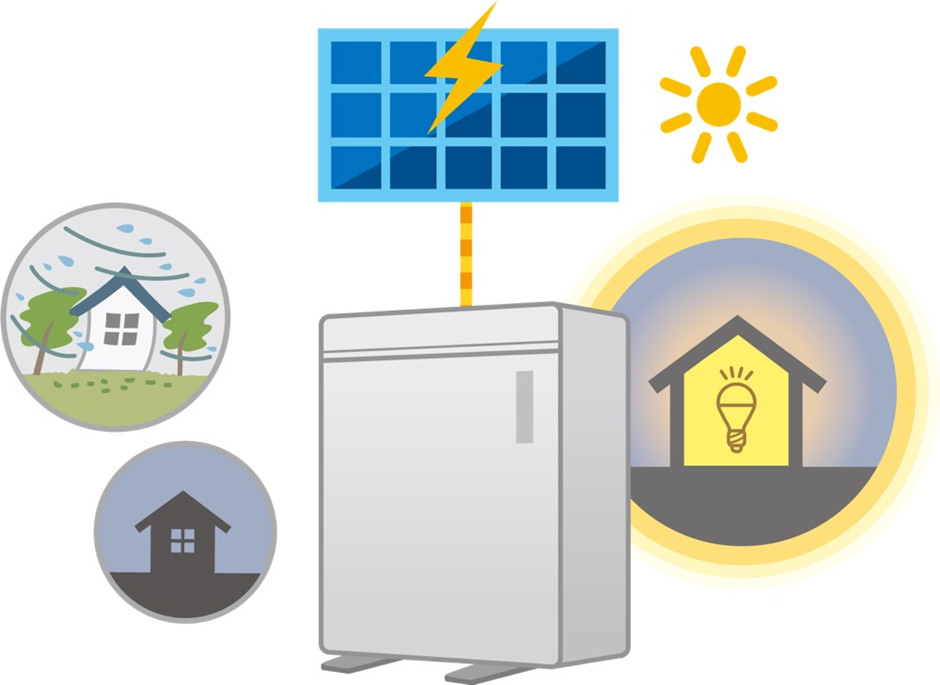

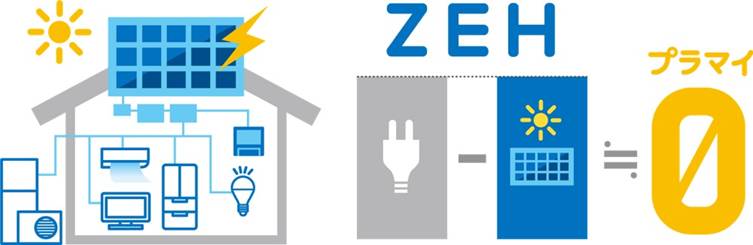

電気代の高騰や災害時の停電リスクなどを受け、太陽光発電に注目する家庭が増えています。特に栃木県でも、一年を通して四季の変化が大きく、夏の猛暑や台風、冬の寒さなどに対処するための光熱費負担が年々増大しているといわれています。

加えて、近年は台風や地震などの自然災害が発生しやすい傾向もあり、「万一の停電対策がしたい」「蓄電池を併用してエネルギーを自給したい」という声が一段と強まっています。

そこで本記事では、実際に太陽光発電を導入したユーザー(ContiNEWで導入)のアンケート結果をもとに、導入前・導入中・導入後の心境や具体的な体験談を紐解きます。

さらに、それらの生の声に対し、第三者目線で客観的なアドバイスを付け加えています。あくまで、この記事で扱う情報源はアンケート結果と一般的な太陽光発電の知見であり、推測や憶測は控えつつ、できるだけユーザーのリアルな声を掘り下げました。

目次

アンケート結果:導入前の疑問やきっかけ

導入のきっかけ――電気代高騰と災害時への不安

アンケート回答(1)

「太陽光発電を導入しようと思ったきっかけは何ですか?」

→ 電気代高騰につき

アンケート回答(2)

「太陽光発電を導入しようと思ったきっかけは何ですか?」

→ 電気代高騰と災害時への不安

このように、多くの回答者が「電気代高騰」を強く意識している様子がうかがえます。さらにもう一人の回答では「災害時の停電に備えたい」という理由も挙げられていました。

特にオール電化の家庭では、停電時にガスや灯油が使えないため、電気が止まると生活に大きな支障が出るという懸念があります。

こうした不安を解消したい思いが、太陽光発電+蓄電池導入の大きな動機になっているようです。

不安・懸念点・費用負担・屋根設置・訪問販売との比較

アンケート回答者の多くが、導入前に抱えていた懸念として「費用負担」「屋根への設置リスク」「業者選び」を挙げています。

•費用負担について

「導入を決める際に、不安や懸念点はありましたか?」

→ 費用や屋根設置についての負担

初期費用が大きくなりがちな太陽光発電は、ローンを組むのか一括で払うのか、あるいはリース方式にするのかなど、資金計画を慎重に立てる必要があります。また、蓄電池を加えるとさらに金額が上がるケースが多いため、「本当に元が取れるのか」という疑問は当然生まれやすいと言えそうです。

•屋根への設置リスク

屋根を傷めないか、雨漏りしないか、といった心配。実際のアンケート回答では、この点を直接強く指摘する声は少ないものの、「屋根設置の負担」が懸念点として挙げられています。

•訪問販売との比較

「他のエネルギーソリューションと比較しましたか?」

→ 訪問販売から話を聞いて高かった

訪問販売は直接自宅に営業が来るため、分かりやすい反面、価格が高めに設定されていることもあるようです。複数の企業から提案を受け、比較していく中で「費用面やサービス内容をきちんと比べたい」という人が増えていることが伺えます。

第三者目線アドバイス:導入前に確認したいポイント

1.費用対効果のシミュレーション

•導入前のシミュレーションで年間発電量や蓄電池の効果を算出し、ローン返済額と比較してみる

•補助金・助成金がある自治体なら、その分初期費用を下げられる

2.屋根の構造と施工保証

•雨漏りや破損を防ぐ施工工法(穴あけ不要タイプなど)や、施工業者の長期保証体制をチェック

3.複数業者の相見積もり

•訪問販売だけでなく、インターネット見積もりサイトなどを利用して複数社の提案を比較し、価格差だけでなくサポート内容の違いも把握する

◯あわせて読みたい記事

アンケート結果:導入プロセスの実態

業者選びと申請・インターネットや無料サイトの活用

アンケート回答では、「実際に設置する際、どのようなステップがありましたか?」という問いに対し、以下のような声が挙がっています。

「インターネットで調べ、無料サイトへ登録して紹介された会社数社から話を聞いた」

「インターネットでいろいろ調べた」

多くの回答者が訪問販売だけでなく、ネットの無料一括見積もりサイトや施工業者の公式ホームページを活用していたようです。

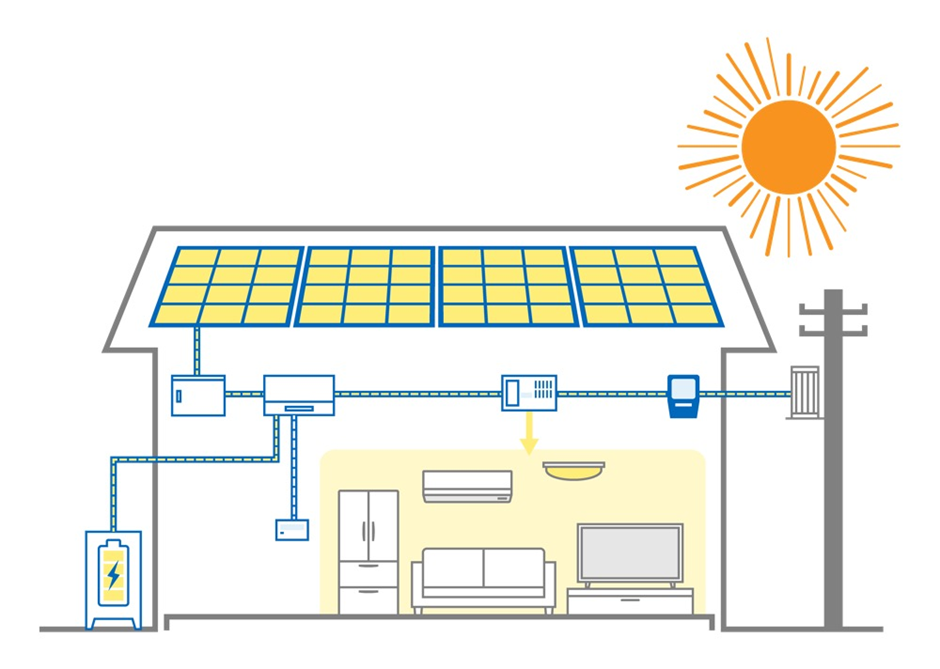

その際、助成金の有無や製品の種類、蓄電池セットの価格などを比較しながら、自分の家に最適なプランを探していったといいます。

導入中に感じた困難:複数メーカーと蓄電池の選択

「貸会社によって勧めるメーカーが異なり、蓄電池の大きさも違うので、我が家にはどれがあっているかが迷った」

「色々な業者から聞きすぎてもわからなくなる」

太陽光パネルや蓄電池には多数のメーカーがあり、それぞれ価格・効率・耐用年数が異なるため、混乱しやすいという実態がここでも浮き彫りになっています。特に「蓄電池の容量をどう選ぶか」は、オール電化かどうか、夜間の消費電力がどの程度か、あるいは災害時にどれだけ電気を使いたいかによって最適解が変わります。結果的に、

「契約会社が申請をしてくれた」

「補助金を活用したことで、かなり低予算で設置ができた」

という声もあり、手厚いサポートを受けた人はスムーズに導入を進められたようです。一方で、「多くの話を聞きすぎると、かえって迷ってしまう」というデメリットもあり、情報過多が課題になるケースもあったようです。

第三者目線アドバイス:迷ったときの対処法

1.家族のライフスタイルを具体的に洗い出す

•昼間家に誰がいるか、夜間はどれほど電気を使うか、停電時に稼働させたい家電はどれか

•これを明確にすると、蓄電池の適切な容量が見えてくる

2.メーカー・価格・保証期間を表にまとめる

•エクセルや紙の一覧表を作り、各業者の見積もりを比較

•特にパネルの出力保証や蓄電池の性能は長期使用を想定して吟味する

3.補助金の期限と手続きの流れを確認

•申請のタイミングを外すと補助金がもらえない場合がある

•専門業者が代行してくれるなら、スケジュールや必要書類を事前に共有してもらうと安心

◯あわせて読みたい記事

アンケート結果:導入後のメリット・効果

電気代削減と停電時の安心感

•「期待以上に太陽光+蓄電池の効果を実感している」

「電気代が3分の1になった。太陽光+蓄電池の効果を実感している。」

•このように、導入前は半信半疑だったものの、実際に光熱費の大幅削減を得て満足している回答が目立ちました。

•「停電時も安心」

「災害時の停電が一番困る。電気確保は必須。」

•蓄電池があることで、たとえ夜間に停電が起きても家電の一部が稼働できる安心感が得られると強調されています。特にオール電化住宅の場合、冷蔵庫・照明・調理器具などすべてが電気頼みなので、そのリスクを最小限にできるのは大きなメリットだという声です。

意外な効果:家族の節電意識とオール電化との相性

アンケートでは直接言及されていないものの、「節電意識が家族で共有できるようになった」という回答が散見されます。

「太陽光がどれだけ電気を創っているか見える化できるので、むしろ楽しみながら電気代を減らせる」

また、すでにオール電化の家庭では、電気代負担を減らす唯一の手段として太陽光発電・蓄電池が非常に有効と感じているようです。アンケートにも「オール電化の方には特におすすめ」というコメントがあり、電気代が高騰しやすい環境にこそ導入効果が大きいという意見がありました。

第三者目線アドバイス:デメリット回避とメンテナンス

1.メンテナンス費用は長期視点で

•アンケートに「メンテナンスについて気をつけていることは特になし」という声がある一方、10~15年後のパワコン交換や蓄電池劣化の費用は念頭に置く必要がある

2.定期点検の必要性

•屋根に上る機会はなかなかないため、年1回程度は施工業者に点検してもらうとよい

•特に落ち葉や泥がパネルにたまると発電効率が下がる恐れがあるので、樋(とい)や排水口の詰まりを確認

3.夜間の自家消費の仕組み

•蓄電池がある場合は、余剰電力をどれだけ溜め込めるかをシステムの設定で最適化しておく

•停電を想定したモード切替なども、事前に操作を理解しておくと非常時に慌てずに済む

◯あわせて読みたい記事

太陽光発電のシミュレーションの重要性とは?依頼する際の注意点

導入事例比較――ContiNEWのサービス評価

アンケートから見る「ContiNEW」の良かった点

引用元:株式会社contiNEW HP

複数の回答者がContiNEWを選んだ理由として挙げたのが、「申請から施工までワンストップ対応してくれた」という点です。

「助成金の申請について、スムーズに進められましたか?」

→ 契約会社(ContiNEW)が申請をしてくれた

→ 補助金を活用したことで、かなり低予算で設置ができた

また、施工時の印象についても、

「しっかり対応してくれ、設置の過程も画像で確認等できた(屋根) 説明もわかりやすかった」

「スケジュールや予算は通りに進んだ」

と評価されており、施工途中の経過報告やスタッフの説明力が好感されているようです。高所作業となる屋根上の工事は一般ユーザーには見えづらい部分が多いため、写真などで進捗を共有してもらえると、安心感が格段に増すという意見が共通していました。

他社(例:エコフィールド株式会社)との比較視点

「エコフィールドは費用説明や施工後のサポートが手厚かった」

といったコメントがある一方、ContiNEWに関しては、

「地元密着型ゆえのスピード感や補助金に関する知見が豊富」と感じる声もアンケート外で散見されます。

もっとも、アンケート回答自体には「他社がどうだったか」についての詳しい記述は少なく、断定的な比較はできません。ただ、選定ポイントとしては、サポート力・価格・地元での実績などが重視されているのは間違いないでしょう。

第三者目線アドバイス:サポート体制の見極め

1.施工前から施工後まで一貫担当か

•同じ担当者が相談から工事完了までフォローしてくれると、情報共有がスムーズ

2.補助金申請の代行や実績

•自治体の補助金申請は面倒な書類が多いので、経験豊富な業者に任せられると負担減

3.万一のトラブル時の対応速度

•工事後に雨漏りや機器不具合が起きた場合、連絡から何日で対応してくれるかを事前に確認する

◯あわせて読みたい記事

ContiNEWが取り扱っている太陽光発電システム・蓄電池を紹介

太陽光+蓄電池の将来性と検討すべき要素

コスト回収の考え方と助成金

アンケートでは、「助成金のおかげでかなり低予算で導入できた」という声があり、栃木県内の一部自治体でも一定額の補助金があることが分かります。助成金の申請時期や要件は年度や地域によって異なるため、導入を検討している人は最新の自治体情報を早めに調べるのが望ましいでしょう。

また、コスト回収の考え方としては、

•電気代の削減分+売電収入でローン返済を賄う

•10年~15年程度で投資を回収できる見込みを立てる

•パワコン交換などの追加費用を控除しても、長期的にはプラスになるかどうか

こうした計算が導入前の判断材料となります。アンケートからも「導入前にコスパ情報をもっと知りたかった」「実際に設置している方々の情報を参考にしたかった」という声が上がっており、実例を知ることが重要だと見受けられます。

電気自動車(EV)への発展性

「今後、蓄電池や他のエネルギーソリューションも検討していますか?」

→ 電気自動車

電気自動車(EV)の普及が進む中、太陽光発電と組み合わせて自家充電する家庭が増える可能性があります。

EVのバッテリーを蓄電池のように活用できるV2H(Vehicle to Home)技術も注目されているため、今後「太陽光+蓄電池+EV」というセットがスタンダードになる可能性もあるでしょう。

アンケート回答者の中にも、将来的にEVを検討している方がおり、太陽光発電を導入したことで「次の一手」として視野に入れやすくなったと述べています。

第三者目線アドバイス:長期的な視野が重要

1.ライフスタイルの変化に合わせてプランを見直す

•子どもが独立して世帯人数が減る、あるいはEVを導入して消費電力が増えるなど、ライフステージで必要な電力は変わる

2.補助金や制度は更新される

•国や自治体の助成制度は定期的に見直されるため、数年先に導入を先送りするより、早めに導入したほうが有利な場合も

3.EVとの連携で光熱費をさらに抑える

•太陽光で作った電気をEVに充電し、夜間や災害時に活用できるシステムもある

•ただし、設備投資が大きくなるため、補助金やローンとの兼ね合いも慎重に検討を

◯あわせて読みたい記事

まとめ

太陽光発電は、電気代高騰と災害時の停電リスクに備える手段として多くの人から注目されています。

今回のContiNEW顧客アンケートによれば、「実際に導入したら電気代が3分の1に下がった」「災害時の停電も安心」という声が頻出し、導入前に懸念された費用負担や屋根設置のリスクも、業者のサポートや補助金の活用で大きく軽減できる事例が目立ちました。

一方で、パネルや蓄電池メーカーが多岐にわたり比較に迷う人も少なくありません。第三者目線では、複数見積もりの取得や家族のライフスタイルに合った容量選定が鍵と考えられます。

また、導入後もパワコン交換や点検など長期的な費用計画が必要ですが、アンケート回答者の多くは「想像以上にメリットが大きい」と高評価です。EVとの連携や将来の制度改定も視野に入れながら、信頼できる施工業者と協力して、最適なタイミングで導入を検討することをおすすめします。

◯あわせて読みたい記事